창문 모서리에

은빛 서리가 끼는 아침과

목련이 녹아 흐르는 오후

사이를

도무지 묶이지 않는

너무 먼 차이를

맨 처음

일교차라 이름 붙인 사람을

사랑한다

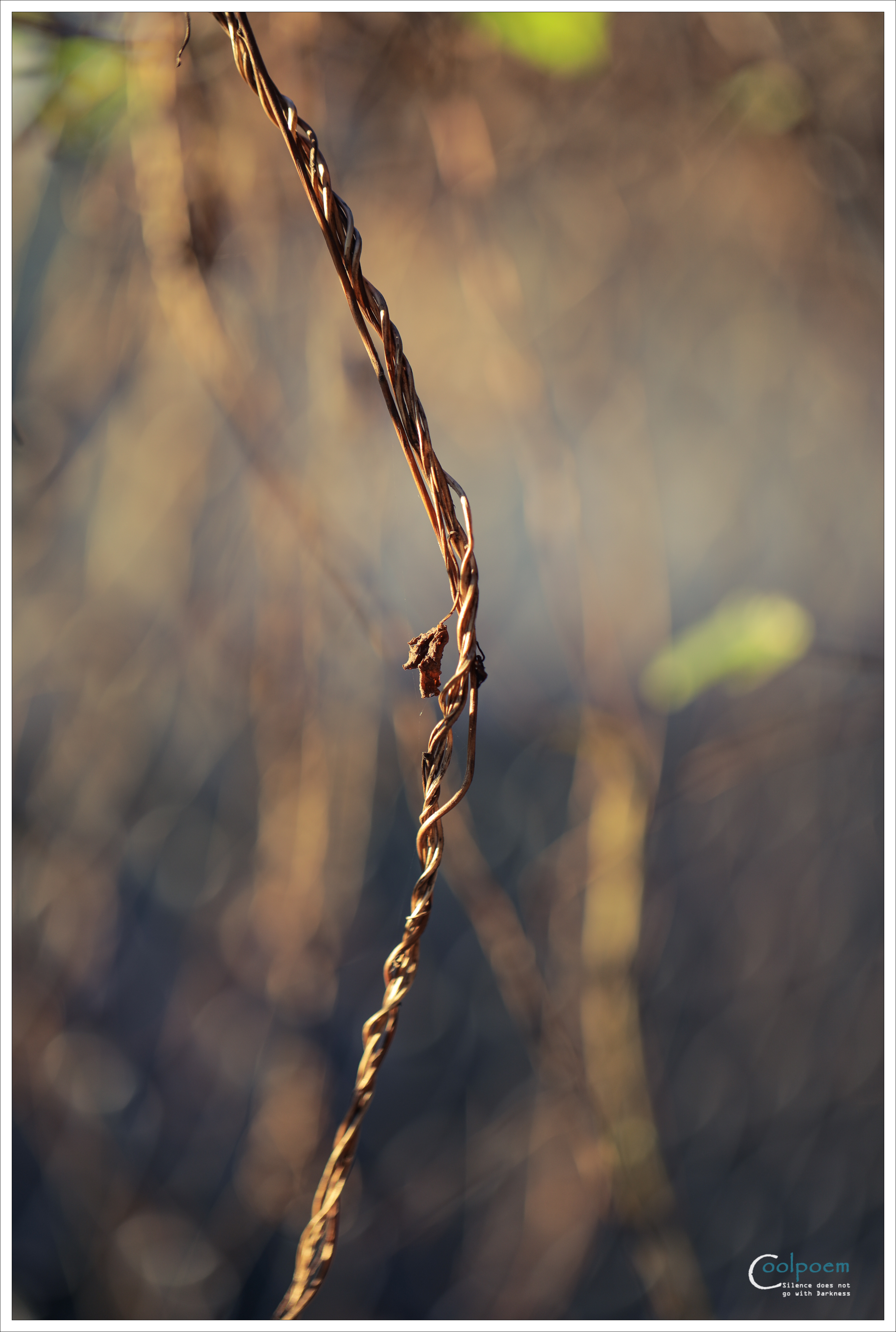

빈 빨랫줄에

대롱대롱 매달린 빗방울의 마음으로

+

커피를 따는 케냐 아가씨의 검은 손과

모닝커피를 내리는 나의 검은 그림자

사이를

다녀올 수 없는 너무 먼 대륙을 건넜던

아랍 상인의 검은 슬리퍼를

사랑한다

세계지도를 맨 처음 들여다보는

어린아이의 마음으로

+

살아 있으라, 누구든 살아 있으라

적어놓은 채로 죽은 어떤 시인의 문장과

오래 살아 이런 꼴을 겪는다는 늙은 아버지의 푸념

사이를

달리기 선수처럼

아침저녁으로 왕복하는 한 사람을

사랑한다

내가 부친 편지가 돌아와

내 손에서 다시 읽혀지는

마음으로

+

출구 없는 삶에

문을 그려넣는 마음이었을

도처의 소리 소문 없는 죽음들을

사랑한다

계절을 잃어버린 계절에서 피는

느닷없는 꽃망울을 바라보는 마음으로

「걸리버」

김소연 詩集 『수학자의 아침』(문학과지성, 2013)

일교차, 낮의 가열과 밤의 냉각, 그 차이. 한낮 동안 들끓었던 희망이 목련과 함께 밤으로 가라앉는다. 그대의 하루는 그렇게 차갑게 식어 내일이 된다. 그 감당할 수 없는 차가운 아침에 그대의 이름을 부른다. 아마도 그대였으리라. 이 차가운 아침의 차이 너머의 방울방울 쉽게 떨어지지 않는 사랑을 일깨워준 이는.

+

성큼성큼 고랑을 훌쩍 뛰어 넘고는 그는 나를 돌아보고 씨익 웃었다. 아니, 그의 슬리퍼에 삐죽이 튀어나와 있는 발가락들이 가지런히 웃고 있었다. 그런 미소를 어디에선가 보았던 기억이 났다, 따뜻한 햇살, 구겨져 밀려나오는 삶의 비루함을 잠시 잊은 순간 찾아오는 그런 해맑은 마음으로 웃던. 마음은 언제나 멀리 달려나간다. 내가 앉은 곳에서 멀어질 수록 희망이 더 가까워지는 것 같아. 그러고 보면 희망은 항상 그만큼의 거리에 있었다, 내가 달려가면 달려갈 수록 멀어지는 그만큼의 뒷걸음질.

+

빛이 있으면 어둠이 있으라. 떠들썩하고 환한 거리의 반대편 골목의 어둠만큼 어두운 청춘을 보냈었다. 볕이 잘 들지 않는 방, 손바닥만큼의 햇살이 기울어져가는 하루를 지키며 그의 詩를 읽었다. 그는 죽었다. 그는 그의 나이에 보았던 세상만큼 만을 살고 가버렸다. 사람들은 계속 살아간다, 삶이 허락되는 순간까지 무언가를 지키며. 세상의 희로애락을 다 겪어보고 나면 세상이 작아 보일까. 그의 세상은 얼마나 커다랗고 어두웠던 것일까.

+

기적은 삶의 착각이다. 죽음도 삶의 착각이며 또 기적이다. 세상에서 온전히 사라진다는 마법 같은 일. 그렇게 아름다운 사람들이 마술사의 가방에 들어간 후 다시는 돌아오지 않았다. 그리고 우리는 그 가방을 옷장 안에 넣어 놓고 책을 읽는다. 누가 아는가 그 마술의 비법이 책에 씌어 있을지. 열심히 책장을 넘기는 삶이 그리 나쁘게 생각이 들지 않는 이유는 그 때문인가 보다, 라며 고개를 돌려 내게 얘기하는 당신, 내 生의 아름다운 착각.

'시인과나무' 카테고리의 다른 글

| 성녀(聖女) - 스테판 말라르메 (8) | 2022.01.30 |

|---|---|

| 12월의 詩: 너, 없이 희망과 함께 (16) | 2021.12.31 |

| 어떤 경우 (12) | 2021.11.12 |

| 10월의 詩: 가을의 소네트 (28) | 2021.10.17 |

| 9월의 詩: 일찍 피는 꽃들 (35) | 2021.09.26 |